みなさん、こんにちは。

学生スタッフの角野仁美です。

明日は、いよいよ!にいがたファシリテーション研究会、夏のセミナーを開催します。

今年はどんな学びの場をみなさんと共につくることが出来るのだろうと、

今からわくドキしています(^^)♪

さて、一足早く9月定例会のご案内をいたします。

明日のセミナーは都合がつかなくて参加できない…という方も、

是非9月は日程を押さえて、ご参加ください~!

よろしくお願いいたします。

【9月定例会】

■日時:2016年9月12日(月)19:00~21:00

■場所:新潟青陵大学 6号館

■テーマ:

「アクティブラーニングとファシリテーションはどう違う?

―新・学習指導要領におけるファシリテーションの在り方を考える―」

■スピーカー:新潟青陵大学 教授 岩崎保之氏

■内容:

・チェックイン

・スピーカーより話題提供

・ワークショップ

「アクティブ・ラーニングとファシリテーションはどう違う?」

・チェックアウト

■申込み:

お手数ですが、以下のフォームに記入をお願いいたします。

→https://goo.gl/forms/qVhyAU5Q2dd2kk3s2

2016年8月4日木曜日

2016年7月27日水曜日

夏のファシリテーションセミナー開催

。+゜☆゜+。Y⌒Y⌒Y。+゜☆゜+。Y⌒Y⌒Y。+゜☆゜+。

夏のファシリテーションセミナー2016

「ファシリテーションに活かせるプレイフルシンキングを学ぼう」

〜自ら考え、学ぶ個人と組織を育てる方法とは〜

。+゜☆゜+。Y⌒Y⌒Y。+゜☆゜+。Y⌒Y⌒Y。+゜☆゜+。

アクティブラーニング型授業の導入が叫ばれる中、

にいがたファシリテーション授業研究会では、

授業や教育活動にファシリテーションのスキルと考え方を用いることで、

子どもが主役の授業づくり・学校づくりに取り組んできました。

「プレイフルシンキング」とは主体性や創造性、ワクワクした気持ちを

引き出すための思考方法であり、

ファシリテーションの場面での応用も期待されています。

今年のセミナーでは、「プレイフルシンキング」を取り入れ、

対話を中心とした教育方法の開発を提案されている

立命館大学の荒木寿友先生をお招きし、

子どもや先生が主体的に学び合いながら、思考力・判断力・表現力を

身につけていく考え方や方法を学びます。

■日時:2016年8月5日(金)13:00~16:30(12:30受付開始)

■場所:新潟市万代市民会館 6F多目的ホール

(新潟市中央区東万代町9‐1)

■対象:小・中・高・大学の教員、地域教育コーディネーター

保護者、NPO、社会教育に関わる方など、

地域連携や教育に関心のある方ならどなたでも

■定員:80名

■参加費:2,000円

■主催:にいがたファシリテーション授業研究会 共催:みらいずworks

後援:新潟県教育委員会、新潟市教育委員会

■プログラム:

13:00 導入ワーク

13:15 講義「プレイフルシンキングでアクティブラーニングをつくろう

〜自ら考え、学ぶ個人と組織を育てる方法とは〜」

14:30 ファシリテーション演習

「学校・授業で活用できる、プレイフルシンキング」

16:00 ふりかえりとまとめ

16:30 終了

■講師:立命館大学文学部 准教授 荒木 寿友 氏

<プロフィール>

立命館大学文学部人間研究学域所属。専門は道徳教育、教師教育、

国内外のカリキュラム開発、対話を中心とした教育方法の開発など。

大学で教鞭を執る傍ら、2009年よりミャンマーの僧院学校の

教育環境改善や教師教育に関わり、

国際子ども支援NGOであるセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンのアドバイザーを務め、

2011年から東日本大震災からの復興に向けたまちづくりを、

岩手県陸前高田市・山田町、宮城県、石巻市の

子どもたちと推進するなど精力的に活動。

2014年にはNPO法人EN Lab.を立ち上げ、ワークショップを通じて

国内外の教育支援を展開。

「プレイフルシンキング」を取り入れた授業づくりやファシリテーター育成にも力を入れる。

2016年2月には、新潟市授業改善戦略フォーラムにおいて、授業づくりを具現するための

研究主任のマネジメントについて基調講演も行った。

■会場の案内

【公共交通機関でお越しの方】

JR新潟駅万代口より徒歩7分

【車でお越しの方】

万代市民会館には専用駐車場がございません。

恐れ入りますが、周辺の有料駐車場をご利用ください。

■懇親会のご案内

〇会場:バー アヴァンアッシュ~bar a vin assh~

(新潟市中央区東大通2-10-10 ツカサハイツ1F)

〇時間:17:30~20:00

〇参加費:4000円(税込)

■申し込み(下記の事項をFAX,メール、もしくはフォームへの入力にてご連絡ください)

******〆切8月3日******

□お名前:

□ご所属:

□ご住所:

□電話番号:

□Eメール:

□懇親会: 出席 / 欠席

※フォームはこちらから※

http://goo.gl/forms/hONjR55AzoZtxY7A3

■連絡先

みらいずworks(担当:荒井、本間)

〒950-2044 新潟市西区坂井砂山2‐18‐2

TEL&FAX:025-211-8383

E-mail:info@miraisworks.com

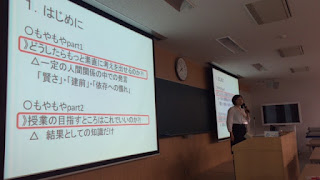

昨年度の夏のセミナーの様子

夏のファシリテーションセミナー2016

「ファシリテーションに活かせるプレイフルシンキングを学ぼう」

〜自ら考え、学ぶ個人と組織を育てる方法とは〜

。+゜☆゜+。Y⌒Y⌒Y。+゜☆゜+。Y⌒Y⌒Y。+゜☆゜+。

アクティブラーニング型授業の導入が叫ばれる中、

にいがたファシリテーション授業研究会では、

授業や教育活動にファシリテーションのスキルと考え方を用いることで、

子どもが主役の授業づくり・学校づくりに取り組んできました。

「プレイフルシンキング」とは主体性や創造性、ワクワクした気持ちを

引き出すための思考方法であり、

ファシリテーションの場面での応用も期待されています。

今年のセミナーでは、「プレイフルシンキング」を取り入れ、

対話を中心とした教育方法の開発を提案されている

立命館大学の荒木寿友先生をお招きし、

子どもや先生が主体的に学び合いながら、思考力・判断力・表現力を

身につけていく考え方や方法を学びます。

■日時:2016年8月5日(金)13:00~16:30(12:30受付開始)

■場所:新潟市万代市民会館 6F多目的ホール

(新潟市中央区東万代町9‐1)

■対象:小・中・高・大学の教員、地域教育コーディネーター

保護者、NPO、社会教育に関わる方など、

地域連携や教育に関心のある方ならどなたでも

■定員:80名

■参加費:2,000円

■主催:にいがたファシリテーション授業研究会 共催:みらいずworks

後援:新潟県教育委員会、新潟市教育委員会

■プログラム:

13:00 導入ワーク

13:15 講義「プレイフルシンキングでアクティブラーニングをつくろう

〜自ら考え、学ぶ個人と組織を育てる方法とは〜」

14:30 ファシリテーション演習

「学校・授業で活用できる、プレイフルシンキング」

16:00 ふりかえりとまとめ

16:30 終了

■講師:立命館大学文学部 准教授 荒木 寿友 氏

<プロフィール>

立命館大学文学部人間研究学域所属。専門は道徳教育、教師教育、

国内外のカリキュラム開発、対話を中心とした教育方法の開発など。

大学で教鞭を執る傍ら、2009年よりミャンマーの僧院学校の

教育環境改善や教師教育に関わり、

国際子ども支援NGOであるセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンのアドバイザーを務め、

2011年から東日本大震災からの復興に向けたまちづくりを、

岩手県陸前高田市・山田町、宮城県、石巻市の

子どもたちと推進するなど精力的に活動。

2014年にはNPO法人EN Lab.を立ち上げ、ワークショップを通じて

国内外の教育支援を展開。

「プレイフルシンキング」を取り入れた授業づくりやファシリテーター育成にも力を入れる。

2016年2月には、新潟市授業改善戦略フォーラムにおいて、授業づくりを具現するための

研究主任のマネジメントについて基調講演も行った。

■会場の案内

【公共交通機関でお越しの方】

JR新潟駅万代口より徒歩7分

【車でお越しの方】

万代市民会館には専用駐車場がございません。

恐れ入りますが、周辺の有料駐車場をご利用ください。

■懇親会のご案内

〇会場:バー アヴァンアッシュ~bar a vin assh~

(新潟市中央区東大通2-10-10 ツカサハイツ1F)

〇時間:17:30~20:00

〇参加費:4000円(税込)

■申し込み(下記の事項をFAX,メール、もしくはフォームへの入力にてご連絡ください)

******〆切8月3日******

□お名前:

□ご所属:

□ご住所:

□電話番号:

□Eメール:

□懇親会: 出席 / 欠席

※フォームはこちらから※

http://goo.gl/forms/hONjR55AzoZtxY7A3

■連絡先

みらいずworks(担当:荒井、本間)

〒950-2044 新潟市西区坂井砂山2‐18‐2

TEL&FAX:025-211-8383

E-mail:info@miraisworks.com

昨年度の夏のセミナーの様子

7月定例会のご報告

ご報告が少し遅くなりましたが、7月定例会の様子です。

今回のテーマは、防災教育!

長岡から、NPO法人ふるさと未来創造堂の中野雅嗣さんをゲストにお招きし、

『防災』を題材にした、地域教育プログラムについて

学校・地域の声や様々な現場での実践を基にお話しやWSをしていただきました。

|

|

|

最初のワークは、先生、地域、保護者など立場に分かれて 防災教育の壁ってどこにあるのかについて話し合います。 |

|

| y |

|

| 今まで取り組んできた、地域と連携した 防災教育の取り組みもわかりやすく説明してくださいました。 |

防災教育の課題は?

・成果が見えない

・そもそもつながろうとない

・小中、同じ学区内でも温度差がある

・生徒に実感をもたせる教材や授業案が難しい

・連携のノウハウがない

・お金の出所がない

などワークショップの中で話し合いがされていました。

確かに、連携するには、他組織との意識を共有したり

プロセスに少し時間がかかるものです。

でも、そこを少しづつよりよいコミュニケーションを続けていく中で、

本当に有事の時に機能するつながりができるのかもしれません。

防災教育の奥深さを改めて実感をした時間でした。

ありがとうございました。

======================

『困ってませんか?防災教育

ファシリテーションとUDLで、防災教育をよりよい未来を創る教育に!

~21世紀型能力を育む学習題材に、防災はなれるのか?~』

安全教育の一環にとどまらない、子どもの生きる力を育む

”深化型防災教育”のポテンシャルを体験して、

ちょっぴり”わくどき”しましょう!

■日時:2016年7月14日(木)19:00~21:00

■場所:新潟青陵大学 6号館

■ゲスト:中野雅嗣さん(NPO法人ふるさと未来創造堂)

2016年6月13日月曜日

7月定例会のご案内

みなさん、こんにちは。

にいがたファシリテーション授業研究会、学生スタッフの角野仁美です。

6月に入り、いよいよ梅雨入りでしょうか。

雨の降る日々も、楽しく元気に過ごしていきたいですね♪

さて、7月定例会のご案内をいたします。

7月のテーマは、防災教育!

中越から、NPO法人ふるさと未来創造堂の中野雅嗣さんをゲストにお招きし、

『防災』を題材にした、地域教育プログラムについて

学校・地域の声や様々な現場での実践を基にお話いただきます。

地域と上手く連携して、子どもたちの学びを引き出したい先生方や、

学校とコラボするための新たなヒントを得たい地域で活動するみなさま、

ぜひお仲間と一緒に、ふるってご参加ください(^^)

【タイトル】

『困ってませんか?防災教育

ファシリテーションとUDLで、防災教育をよりよい未来を創る教育に!

~21世紀型能力を育む学習題材に、防災はなれるのか?~』

安全教育の一環にとどまらない、子どもの生きる力を育む

”深化型防災教育”のポテンシャルを体験して、

ちょっぴり”わくどき”しましょう!

■日時:2016年7月14日(木)19:00~21:00

■場所:新潟青陵大学 6号館

■ゲスト:中野雅嗣さん(NPO法人ふるさと未来創造堂)

■参加費:500円(学生は100円)

■申込み:

お手数ですが、以下のフォームに記入をお願いいたします。

→http://goo.gl/forms/11J7En20kwFDegnV2

にいがたファシリテーション授業研究会、学生スタッフの角野仁美です。

6月に入り、いよいよ梅雨入りでしょうか。

雨の降る日々も、楽しく元気に過ごしていきたいですね♪

さて、7月定例会のご案内をいたします。

7月のテーマは、防災教育!

中越から、NPO法人ふるさと未来創造堂の中野雅嗣さんをゲストにお招きし、

『防災』を題材にした、地域教育プログラムについて

学校・地域の声や様々な現場での実践を基にお話いただきます。

地域と上手く連携して、子どもたちの学びを引き出したい先生方や、

学校とコラボするための新たなヒントを得たい地域で活動するみなさま、

ぜひお仲間と一緒に、ふるってご参加ください(^^)

【タイトル】

『困ってませんか?防災教育

ファシリテーションとUDLで、防災教育をよりよい未来を創る教育に!

~21世紀型能力を育む学習題材に、防災はなれるのか?~』

安全教育の一環にとどまらない、子どもの生きる力を育む

”深化型防災教育”のポテンシャルを体験して、

ちょっぴり”わくどき”しましょう!

■日時:2016年7月14日(木)19:00~21:00

■場所:新潟青陵大学 6号館

■ゲスト:中野雅嗣さん(NPO法人ふるさと未来創造堂)

■参加費:500円(学生は100円)

■申込み:

お手数ですが、以下のフォームに記入をお願いいたします。

→http://goo.gl/forms/11J7En20kwFDegnV2

2016年6月7日火曜日

5月定例会のご報告

みなさん、こんにちは。

にいがたファシリテーション授業研究会、学生スタッフの角野です。

気持ちの良いお天気が続きますね。

このまま梅雨に入らないで欲しいなぁ~なんて思ってしまいます。

さて、大変遅くなりましたが、5月定例会のご報告です。

今年度初のわくドキワークショップ(定例会)は、

「ファシリテーションの基本に立ち返ろう」をテーマに、

3人のゲストをお招きし、ファシリテーションの基本であるプロセスづくりと、

ファシリテーションを行う上で大切な姿勢・心もちを学び合いました。

今年度最初!ということもあり、教師、学校関係者、企業、NPO、学生...様々な立場の方が集い、にぎやかな場となりました。

●ゲストのお話

新潟青陵大学の峰本義明先生と、新潟こども医療専門学校の渡辺彩先生に

事例発表をしていただき、

新潟県中学校教育研究会の山内伸二先生から「ファシリテーションの基本と授業づくり」と題してお話していただきました。

「言語指導法Ⅰ」の授業実践をビデオ等で紹介しながら、国語の授業で学生が主体的に学びをつくるためのプロセスづくりについて、授業構成・授業計画をふまえてお話してくださいました。

これまでの授業・会議は、知識や技能の「習得」がメインでしたが、

目指す授業・会議の在り方としては、「活用」(21世紀型能力)が出来る場でなければ

いけませよね。

にいがたファシリテーション授業研究会、学生スタッフの角野です。

気持ちの良いお天気が続きますね。

このまま梅雨に入らないで欲しいなぁ~なんて思ってしまいます。

さて、大変遅くなりましたが、5月定例会のご報告です。

今年度初のわくドキワークショップ(定例会)は、

「ファシリテーションの基本に立ち返ろう」をテーマに、

3人のゲストをお招きし、ファシリテーションの基本であるプロセスづくりと、

ファシリテーションを行う上で大切な姿勢・心もちを学び合いました。

今年度最初!ということもあり、教師、学校関係者、企業、NPO、学生...様々な立場の方が集い、にぎやかな場となりました。

●ゲストのお話

新潟青陵大学の峰本義明先生と、新潟こども医療専門学校の渡辺彩先生に

事例発表をしていただき、

新潟県中学校教育研究会の山内伸二先生から「ファシリテーションの基本と授業づくり」と題してお話していただきました。

まずは、チェックインで「GOOD&NEW」。

今日初めて会った近くの人と、最近の良かったことや新たな発見を共有し合います。

事例発表①

「学習者自身が学習素材を選び、自由な学びをつくるためのプロセスづくり

~リーディングワークショップの実践~」

新潟青陵大学短期大学部 幼児教育学科

峰本義明 先生

「言語指導法Ⅰ」の授業実践をビデオ等で紹介しながら、国語の授業で学生が主体的に学びをつくるためのプロセスづくりについて、授業構成・授業計画をふまえてお話してくださいました。

学習者は、学習する自由と責任を持つ

=授業はその学習者に対応できるものであるべき

という、『学習者観の転換』がポイントでしたね!

学習者は、楽しみながら、責任を持って学びを自己選択していけることが

峰本先生の実践から伝わってきました。

峰本先生の事例発表を聞いて、感想や疑問を隣の人とシェア。

その後、質問タイムにうつりました。

例えば、

Q「生徒は”この授業で学んだこと”にどんなことを挙げていますか?」

→ビブリオバトルやBOOKトークなどを取り上げたが、「読む力」ではなく

「人と話す力、聴く力がついた」、「話すことが好きになった」という声が多かった

という質問のやり取りがありました。

事例発表②

「自分のリアル経験に基づいた、実践的な行動、思考プロセスづくり

~福祉・教育現場で働くために必要なリアル思考と対応の流れづくりの実践~」

新潟こども医療専門学校 渡辺彩先生

渡辺先生の方からは、「学生が”対話”をしながら学べる環境をつくる」ために

意識している行動・思考のプロセスづくりについて、専門学校での授業実践を基に

お話いただきました。

学校現場でのケース・メソッドを

学生がファシリテーショングラフィックを使いながらグループで検討していく事例を、

私たちも実際に体験!

これらの実践の中で、

学生のどのような学びが、どのように深まっていくのか

投げかけてくださいました。

同様に、質問タイムも盛り上がりましたね。

このような授業づくりにおいて、

『体験の違いによる学びの差異はどの程度のものなのか?』

ということが論点に。

最後に、

「『21世紀型能力』をつける授業改革はFTで!~ファシリテーションの基本と授業づくり~」

と題して、

新潟県教育研究会 山内伸二先生からお話いただきました。

これまでの授業・会議は、知識や技能の「習得」がメインでしたが、

目指す授業・会議の在り方としては、「活用」(21世紀型能力)が出来る場でなければ

いけませよね。

学び合う授業をつくるために、教師が必要な知識の枠組みとして

・教科の内容、知識

・指導の方法、知識

・生徒の(特性)知識

に重ねて、

『論理スキル』、『問題意識』、『対人スキル』が必要であるとのことです。

理科の授業(実験)を体験しながら、その具体的なスキルについて

みんなで理解を深めていきました。

実際の実験結果には、大盛り上がり!

質問タイムのあと、最後にふりかえりをしてクロージング。

今回ファシリテーションの基本に立ち返り、

ファシリテーター型の教師や職業人であるために

大切なエッセンスをたくさん得たので、

それぞれの現場で新たなチャレンジにつなげられるとよいですね!

次回の研究会も、素敵な学び合いの場をつくりましょう~!

お楽しみに(*^-^*)

*********************************

テーマ:「ファシリテーションの基本に立ち返ろう」

■日時:平成28年5月12日(木)19:00~21:00

■場所:青陵大学 6号館

■参加者:38人

■内容:

・チェックイン

・事例発表①「学習者自身が学習素材を選び、自由な学びをつくるためのプロセスづくり~リーディングワークショップの実践~」/新潟青陵大学短期大学部 幼児教育学科 峰本義明 先生

・事例発表②「自分のリアル経験に基づいた、実践的な行動、思考プロセスづくり~福祉・教育現場で働くために必要なリアル思考と対応の流れづくりの実践~」/新潟こども医療専門学校 渡辺彩先生

・講話「『21世紀型能力』をつける授業改革はFTで!~ファシリテーションの基本と授業づくり~」/新潟県教育研究会 山内伸二先生

・質問タイム、ふりかえり

************************************

2016年4月16日土曜日

5月定例会のご案内

みなさん、こんにちは。

にいがたファシリテーション授業研究会、学生スタッフの角野仁美です。

4月もあっという間に後半に差し掛かりましたね。

今年で6年目となる「にいがたファシリテーション授業研究会」。

みなさんと一緒に、ますます素敵な学び合いの場にしていきたいです(^^)

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、5月定例会のご案内です。

今年度最初の定例会は、ファシリテーション入門編!

ファシリテーションの基本に立ち返り、

その本質をみなさんと一緒に見つめ直したいと思います。

初めての方も大歓迎!ご友人や、興味のありそうな方と一緒に、是非ご参加くださいね。

詳細は、また後日アップさせていただきます(^^)

▽取り急ぎ、日時をご案内いたします。

■日時:2016年5月12日(木)19:00~21:00

■場所:新潟青陵大学 6号館

■参加費:500円(学生は100円)

■申込み:

お手数ですが、以下のフォームに記入をお願いいたします。

→http://goo.gl/forms/YaZgtu1wh2

にいがたファシリテーション授業研究会、学生スタッフの角野仁美です。

4月もあっという間に後半に差し掛かりましたね。

今年で6年目となる「にいがたファシリテーション授業研究会」。

みなさんと一緒に、ますます素敵な学び合いの場にしていきたいです(^^)

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、5月定例会のご案内です。

今年度最初の定例会は、ファシリテーション入門編!

ファシリテーションの基本に立ち返り、

その本質をみなさんと一緒に見つめ直したいと思います。

初めての方も大歓迎!ご友人や、興味のありそうな方と一緒に、是非ご参加くださいね。

詳細は、また後日アップさせていただきます(^^)

▽取り急ぎ、日時をご案内いたします。

■日時:2016年5月12日(木)19:00~21:00

■場所:新潟青陵大学 6号館

■参加費:500円(学生は100円)

■申込み:

お手数ですが、以下のフォームに記入をお願いいたします。

→http://goo.gl/forms/YaZgtu1wh2

3月定例会のご報告

みなさん、こんにちは。

にいがたファシリテーション授業研究会、学生スタッフの角野仁美です。

お花見シーズンもひと段落し、本格的に新年度がスタート!しましたね(^^)

慌ただしく過ぎていくこの時期、、、みなさんいかがお過ごしですか?

さて、大変遅くなりましたが3月定例会のご報告です。

3月は、【学生企画】第二弾!

テーマは、「みんなで探る!大学生×中高生の可能性」です。

みらいずworksが行っている、高校生と大学生による対話型のキャリア教育授業「みらいずトーク」の大学生企画メンバーが、今回の定例会も企画しました。

現場の先生方や様々な立場の方と一緒に、中高生のキャリア意識や自己有用感を高める方法や、「みらいずトーク」の役割・意義などを探るべく、

今回、実際の「みらいずトーク」で大学生が高校生に対してはじめに行う紙芝居型のプレゼンを実演してもらい、各グループでそれを基に対話の場を設けました。

まず導入として行ったアイスブレイクも、今回は実際の高校生との授業で行う「びっくりポンセブン」というゲームです。

そして、さっそく「みらいずトーク」の実演です。

3グループに分かれ、各グループごとに2人ずつ、合計6人の大学生が、

自分のこれまでの人生を振り返って、そして今の自分に向き合ってつくった”紙芝居トーク”を披露してくれました。

それを2セット繰り返しました。(^^)

■日時:平成28年3月9日(火)19:00~21:00

にいがたファシリテーション授業研究会、学生スタッフの角野仁美です。

お花見シーズンもひと段落し、本格的に新年度がスタート!しましたね(^^)

慌ただしく過ぎていくこの時期、、、みなさんいかがお過ごしですか?

さて、大変遅くなりましたが3月定例会のご報告です。

テーマは、「みんなで探る!大学生×中高生の可能性」です。

現場の先生方や様々な立場の方と一緒に、中高生のキャリア意識や自己有用感を高める方法や、「みらいずトーク」の役割・意義などを探るべく、

今回、実際の「みらいずトーク」で大学生が高校生に対してはじめに行う紙芝居型のプレゼンを実演してもらい、各グループでそれを基に対話の場を設けました。

まず導入として行ったアイスブレイクも、今回は実際の高校生との授業で行う「びっくりポンセブン」というゲームです。

なかなか難しい!

続いて、「みらいずトーク」の簡単な説明と、

始めたこ経緯やれまでの授業の様子、今後の展望などについて

みらいずworks本間の方から説明がありました。

そして、さっそく「みらいずトーク」の実演です。

3グループに分かれ、各グループごとに2人ずつ、合計6人の大学生が、

自分のこれまでの人生を振り返って、そして今の自分に向き合ってつくった”紙芝居トーク”を披露してくれました。

12分間の紙芝居が終わったら、グループごとに感想やメッセージを伝え合います。

良いとおもったところ、もう少し聞きたいと思ったところ

を付箋に書き分けて出し合いました。

それを2セット繰り返しました。(^^)

各大学生による紙芝居の実演とグループ内でのフィードバック活動後、

「みらいずトークを通じて、高校生と大学生の自己理解とキャリア意識に

どんな効果や可能性が生まれるか」というテーマについて、

各グループごとに意見を出し合いました。

「大学生と高校生。お互いに未完成だからこそ、一緒に頑張ろうという感覚がある」

「自由であるがゆえ、本質に迫れれる。」

「一人じゃしんどいけど、高校生と一緒だからこそ、今に向き合うことが出来た。

大人に対してではなく、高校生にだからこそ、さらけ出せた部分がある。」

「教師とでは距離が空いてしまっているが、年の近い教師・家族以外の人との関わりは、視野や価値観を広げるきっかけになる」

・・・・ect

実際に現場に高校生と対峙してみて・紙芝居をつくってみて・聴いてみて、等の、

たくさんの想いや考えが共有されていました。

その後、グループごとの意見を全体でシェア♪

参加した大学生からは、

「自分のつくった紙芝居を様々な立場の方に見てもらうことができて、

新たな発見が沢山あった。何より、聞いてもらえて嬉しかった」

参加してくださった様々な立場の大人の方からも、

「紙芝居がとても面白かった!刺激をもらった。」等の声が沢山上がりました。

紙芝居というツールを使って、今の自分やこれまでの自分をさらけ出し、

お互いのこれからの一歩に向けて語りかける「紙芝居トーク」。

中高生と大学生、という関係のみならず、

どんな立場の人同士でも、少しずつお互いに自己開示しながら

一緒に未来について考える場や機会をつくっていけたら素敵ですね。

今回企画を共にしてくれた大学生メンバーの皆さん、そして参加者のみなさん、

ありがとうございました(^^)

今年度も、にいがたFT研究会の定例会に是非足を運んでくださいね!

*******************************

テーマ:「みんなで探る!中高生×大学生の可能性」

■日時:平成28年3月9日(火)19:00~21:00

■場所:青陵大学 6号館

■参加者:27人

・チェックイン

・みらいずトークの説明

・チェックイン

・みらいずトークの説明

・紙芝居トーク実演

・グループトーク

・全体シェア

・ふりかえり

*********************************

登録:

投稿 (Atom)